Im Rahmen eines Forschungsseminars über das jüdische Leben und das jüdische Erbe der Stadt Görlitz besuchten Studierende des Masterstudienganges Kultur und Management Zeitzeugen und Chronisten Dr. Ernst Kretzschmar. Ein Portrait.

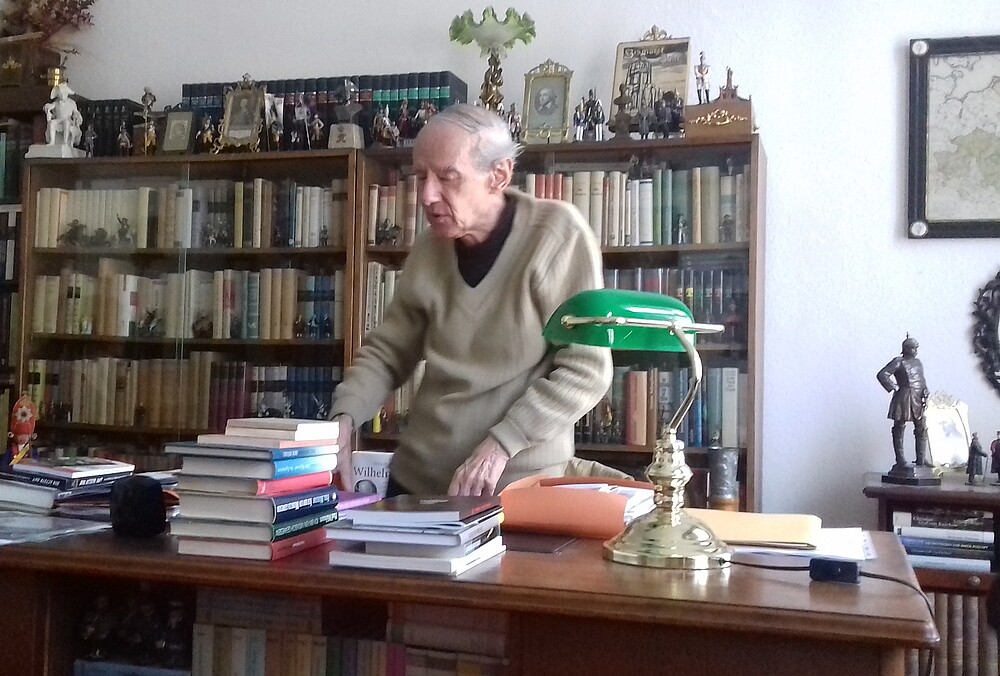

Herr Kretzschmar ist ein Mann mit Lebenswerk. Einem geistigen Lebenswerk. Wie kam er dazu? Er überlegt, schaut am Fragenden vorbei. Seine Haare hat er von der einen zur anderen Seite gekämmt. Man sieht ihm an, dass er einen Großteil seines Lebens am Schreibtisch saß. „Meine Mutter hat immer in jüdischen Geschäften gearbeitet. Für jüdische Kaufmänner“, sagt er. Über seinen Vater weiß er nicht viel. Sein Wunsch ist es, im Bundesarchiv in Berlin, dessen NSDAP-Mitgliedsausweis zu finden. Möglicherweise erfährt Herr Kretzschmar dann mehr über seinen Vater. Dessen Beruf, dessen Karriere. Es ist nicht so, dass Herr Kretzschmar keine Forschungsgebiete mehr hätte. 1933 ist er östlich von Brandenburg geboren. So nennt er das. Die meisten Leute kennen die ehemals preußischen Gebiete ja nicht mehr. 1935, da war er zwei Jahre alt, wurden Wehrmachtssoldaten in dem Ort stationiert. Die ansässigen Bewohner sollten Patenschaften für die Soldaten übernehmen, sich um sie kümmern, wenn sie Ausgang hatten. An einen Soldaten kann er sich erinnern. In seinem Kinderzimmer hing damals ein Bild vom alten Fritz. In seiner derzeitigen Wohnung hängt neben Fritz, auch Wilhelm, I und II, Otto und Paul. An der Wand gegenüber die Bilder der Eltern. Und kleine Figuren, bunt oder aus Zinn, wieder von Fritz, Wilhelm, I und II, Otto und Paul vor den zahlreichen Büchern. Woher diese Preußenfaszination? „Naja“, sagt er. Er ist in Preußen aufgewachsen. Damals gab es Preußen ja noch. Den Putschversuch 1944 hat er ungläubig verfolgt. Er konnte nicht fassen, dass sich Offiziere gegen die Heeresleitung stellen. Als er und seine Mutter 1945 vertrieben werden, versteht er das noch weniger. Sein Vater war da bereits gefallen. Russland wahrscheinlich. So kam er nach Görlitz.

Herr Kretzschmar möchte, dass man die Schuhe anlässt, wenn man in seine Wohnung kommt. Es sei denn, es ist nass draußen. Ist es nass? Nein. Dann können Sie die Schuhe anlassen. Er holt bei jeder Frage weit aus, stellt das Persönliche zunächst hinten an. Jahreszahlen, Grenzverschiebungen, Personen. Wie kam das jetzt also mit den Juden? Seine Mutter. Und die evangelische Jugend. Die wollte in den 70ern erstmals etwas darüber erfahren. Kretzschmar arbeitete damals in den städtischen Kunstsammlungen. Er musste sich darauf vorbereiten, sich einarbeiten. Der Vortrag war für 20 Personen geplant. 200 kamen. Davon schwärmt er heute noch. Er erinnert sich an den kleinen Raum, der extra geheizt worden war. Da hätten nicht alle reingepasst. Also Umzug in einen größeren. Der war kalt, aber das war den Leuten egal. Seither lässt ihn das Thema nicht mehr los.

Das ist hängen geblieben. Es freut ihn, wenn Leute sich für Geschichte interessieren. Dafür hat er immer Zeit. Dafür darf man auch die Schuhe anlassen. In 88 Lebensjahren ist eine Menge passiert. In 88 Lebensjahren konnte er viel forschen, viel schreiben. Seine eigenen Publikationen nehmen ein ganzes Regal ein. Als die Studierenden zu ihm kamen, gesundheitsbedingt, es ging ihm nicht gut, mussten sie auf dem Fußboden sitzen. Er hatte nicht genug Stühle, dafür entschuldigt er sich. Aber damit kann ja niemand rechnen. So viel Aufmerksamkeit, so viel Interesse. Das hat ihn gerührt, das wird er nicht vergessen. In 88 Jahren ist das noch nicht passiert.

Lukas Rietzschel

Photos: Dr. phil. Sławomir Tryc